家族や友人との間でお金や物品の貸し借りがあった場合、口約束で済まされることがほとんどです。

しかし、後でトラブルにならないためにも借用書を書くことがお互いのためになるため、借主が返済の約束を守らない時の証拠として双方同意の元に借用書を書いておきましょう。

この記事では借用書の書き方が分からない、安心して相手と取引したい人に分かりやすく借用書の基礎知識や書き方、メリットやデメリットについて解説します。

記事の後半では、借用書の書き方以外に利子の決め方や借用書に貼る印紙についても解説しています。

- 借用書の基礎知識

- 借用書のメリット・デメリット

- 借用書の書き方

- 借用書の利子の決め方や印紙について

知っておくべき借用書の必要性と基礎知識を解説

借用書はお金や物品の貸し借りやがあったことを証明するために発行する書類であり、借用書は借りる物によって名称が変わります。

お金の貸し借りで発行する借用書は、金銭借用書または金銭消費貸借契約証書と呼ばれ、物品の貸し借りで発行する借用書は物品借用書と呼ばれます。

借用書は貸し借りする金額や価値に関わらず作成できるため、貸した金額が少額だから借用書を作成するのは気が引けるといった人も、自分の財産を守るために借用書を作成しましょう。

ただし、借主が未成年の場合や時効になった場合は、借用書の効力が無効になります。

借主が未成年の場合は貸し借りの契約を結ぶことができない

借主が未成年の場合は制限行為能力者に当たるため、法律行為にあたる貸し借りの契約を結ぶことができません。

参照元:18歳を迎える君へ – 法務省

そのため、借主が未成年の場合は正しく借用書を作ったとしても、貸し借りの契約自体が無効になってしまうため、作成した借用書は無効になります。

制限行為能力者は、未成年の他にも認知症や買い物依存症などにも当てはまりますので、借主が制限行為能力者に該当しないかを事前に確認しましょう。

どうしても未成年などの制限行為能力者にお金を貸さなければならない場合、借用書に親権者・後見人・保佐人・補助人などに署名と押印をお願いする必要があります。

借金が時効になった場合は借用書の効力が無効となる

返済期限から10年経過しても返済されず、貸主も何の行動も起こさなかった場合は、借金が時効になるので借用書の効力が無効となります。

時効を防ぐためには貸主が返済を請求する必要がありますが、借主に口頭で返済を伝えるのではなく、裁判所で時効の中断を申し立てる必要です。

申し立てにも借用書が証拠として有効になるので、後々のことを考えても借用書は作成しておきましょう。

借用書は一般的に借主が書くもの

借用書は貸主、借主のどちらが書くかは決められていませんが、通常は貸主が書くものです。

借用書は貸主または借主に不利な条件にならないように双方で話し合い、その結果を貸主が借用書に記入して最後に借主が押印して借用書の作成が完了します。

借用書を作成するときは、ボールペンなど改ざんできない筆記具で書くことが決められているため、鉛筆やシャープペンシルなど書き直せる筆記具を使用してはいけません。

作成した借用書は貸主が保管しますが、紛失や改ざんの疑惑を持たれないために、借主にも借用書のコピーを渡して保管してもらいましょう。

借用書を作成するメリットとデメリットを解説

借用書を作成することによる、メリットとデメリットは以下のとおりです。

貸し借りのトラブルを避けられる

口約束でのお金の貸し借りは貸した、借りてないと口論となったり、金額や返済期日などが貸主や借主双方で食い違ったりするといったトラブルの元になります。

親しい間柄だときちんと返してくれると思い込み、借用書を作成せずにお金を貸すとトラブルの種になります。

借用書を作成しておけば借主に返済の動機付けができる

借主の中には、借りたお金を自分の物にしてしまおうと考える人も居ますが、借用書を作成しておけば借主に返済しなければならないという動機付けすることが可能です。

借用書を作成しておけば裁判で証拠になる

借主が返済しないことで裁判になった場合、口約束やメモでは貸し借りの証拠にならないため、貸し借りの事実を証明する証拠が必要になります。

そこで借用書があると、貸し借りの契約が成立したことを証明できるので、裁判の証拠として有効になります。

借用書を作成すると人間関係が悪化する

会社間の取引や貸し借りで借用書を作成するのは当たり前ですが、個人間の貸し借りで借用書を作成することは、ほとんどありません。

お金の貸し借りの時に借用書を作成することで、借主からすれば自分は信用されていないと気分を害する人もいます。

その他にも友人や家族間でのお金の貸し借りの時に借用書を作成すれば、人間関係が悪化する恐れもあります。

借用書を作成しても法的強制力がない

借用書は貸し借りの事実や内容を証拠として残しておくための書面なので、裁判では有力な証拠となりますが、借用書だけでは取立てや財産の差し押さえなどの法的強制力はありません。

借用書には法的強制力が無く、貸し借りの証拠としての役割を果たすだけなので、借主を相手に裁判を起こして返済させるためには別の法的手続きが必要になります。

貸主が借主に対して裁判手続きをおこなわずに借用書を使って取り立てをした場合、恐喝や迷惑行為で警察に通報される可能性があるため、借用書の効力を知っておくことは自分の身を守るためにも大切です。

不要な借金トラブルの発生を避けるために、お金の貸し借りの時は金額に関わらず必ず借用書を作成しておきましょう。

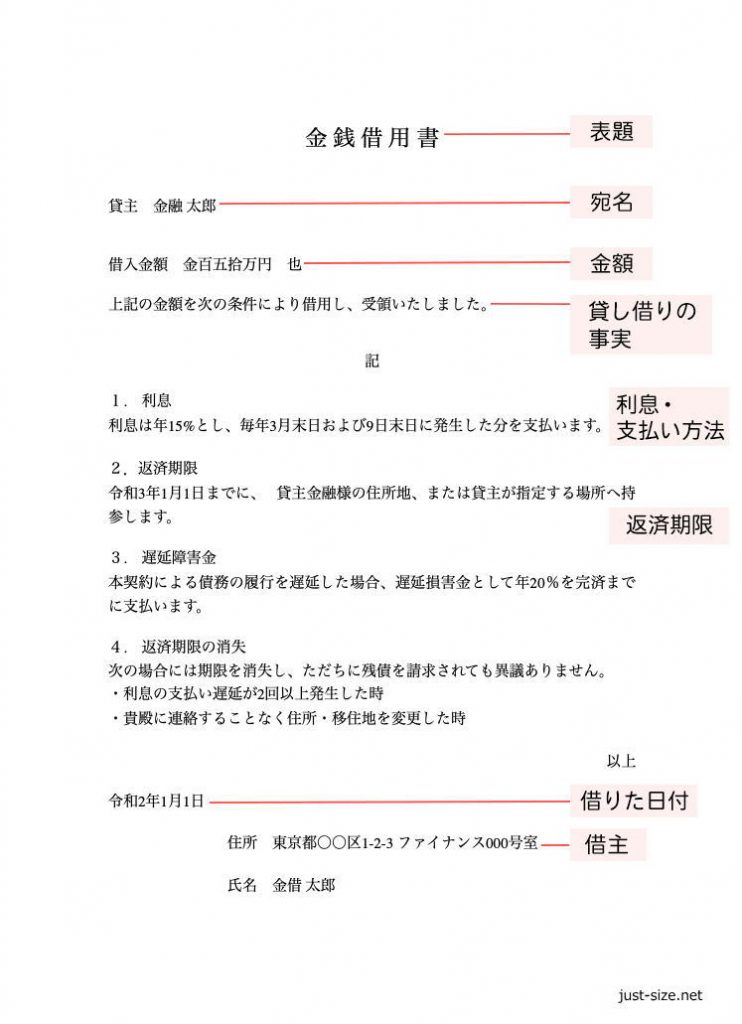

借用書の書き方を解説

借用書には、貸主と借主との話し合いで決まった以下の内容を記入します。

- いつ

- 誰が

- 誰に

- いくら貸して

- いつ返すのか

ただし借用書の記載内容に貸主、借主どちらかに不利な条件が入っていたり、返済について具体的に書かれていなかったりするとトラブルに発展する可能性があります。

借用書の作成時に必要な基本構成は10項目あり、漏れのないように記載しましょう。

借用書を作成するときに記載しなければならない基本構成10項目

借用書を作成するときに最低限記載しなければならない項目が10個あり、更に詳しく貸し借りの内容を記載したい場合は貸し借りの内容を付け足していきます。

- 表題(借用書、借用証など)

- 宛名(貸主の名前)

- 金額

- 貸し借りの事実

- 利息

- 支払い方法・返済方法

- 返済期限

- 借りた日付(借主が実際にお金を受け取った日にち)

- 借主(借主の住所・氏名・捺印)

- 連帯保証人(連帯保証人の住所・氏名・捺印)

借用書を作成するときのポイントは、返済方法と期日はより細かく具体的に書くことと、金額は改ざん防止のため大字を使用することの2つです。

借用書には返済方法と期日はより細かく具体的に書く

借用書に記載する支払い方法や返済方法は、以下のような具体的な返済補法を決めて借用書に記載しましょう。

- 一括返済

- 分割返済

- 銀行振り込み

- 手渡し など

借用書を作成する場合は貸し借りの事実や返済方法、返済期日などを具体的に書くだけでなく、返済期日は1年後などではなく返済日の年月日を借用書に明記することが重要です。

金額は改ざん防止のため大字を使用する

借用書に書く金額の文字は、日常で使っているアラビア数字(1、2…)や漢数字(一、二…)は使用せずに大字という数字を使って金額を書きます。

なぜならアラビア数字や漢数字は、書き足して金額を変えることができるからです。

金額にアラビア数字や漢数字を使用しても借用書は無効になりませんが、借用書に150万という金額を書く場合は改ざん防止のために、壱陌伍拾萬と書く習わしとなっています。

| 漢数字 | 大字 |

|---|---|

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 陌・佰 |

| 千 | 阡・仟 |

| 万 | 萬 |

| 十万 | 壱拾萬 |

| 百万 | 壱陌萬・壱佰萬 |

借用書に記入する項目や内容について、細かな規定はありません。

ただし借用書には貸し借りをした金額、いつ、返済方法が明確になるように記載しましょう。

お金と物品の貸し借りでは借用書の書き方が異なる

お金と物品の貸し借りでは、保証人の有無や対象となるものの扱い方など借用書の書き方が異なります。

お金の貸し借りにおける借用書の書き方

お金の貸し借りで保証人もなく、利息も無い借用書の場合は利息と連帯保証人の項目は記載不要です。

お金の貸し借りで保証人がいるのであれば、借主の連帯保証人が氏名と住所を書いて押印する必要があるため、連帯保証人に借用書の内容を必ず確認してもらう必要があります。

連帯保証人に借用書の内容を必ず確認してもらう理由は、万が一借主が返済できない場合は連帯保証人が返済義務を負うことになるからです。

貸したお金に利息を設定する場合は、利息の支払い方法と支払いが遅れた場合の延滞料も明記します。

物品の貸し借りにおける借用書の書き方

物品の借用書は金額の代わりに物品名と数量を書きますが、物品の扱い方についても条件を設定することができます。

例えば、貸した物が破損したり、紛失したりした場合は同じ物を購入して返すのか、お金で返すのかなどを予め決めておく必要があります。

貸した物品に破損が生じて修理する場合は、修理費用をどのくらいまで負担するかについても記載しておくといいでしょう。

他にも物品の借用書に使用目的を項目に明記することで、使用目的以外の物品使用を制限することも可能です。

お金を貸した場合は、法律に従った利息も決めることも重要となります。

貸したお金に対する利息は利息制限法に従い決めること

利息は適当に決めていいものではないので、個人間の貸し借りでも利息制限法で決められている上限15%~20%の範囲内で利子を決めましょう。

利率は下記表のように元本の金額によって変動するため、自分が貸し借りする金額を当てはめて利息を計算します。

| 元本 | 上限額 |

|---|---|

| 10万円未満 | 20% |

| 10万円以上〜100万円未満 | 18% |

| 100万円以上 | 15% |

例えば、9万円の利息は上限が20%で計算すると1万8,000円となります。

つまり9万円お金を貸した場合は、利息が1万8,000円以下に設定する必要があるということです。

借用書は作成するだけでなく、収入印紙を貼る必要もあります。

借用書に必要な印紙について解説

お金の貸し借りをする場合は借用書に収入印紙を貼る必要があり、収入印紙を貼らないと印紙税法に違反します。

貸した金額が1万円未満なら収入印紙は不要ですが、貸した金額が1万円以上の場合は収入印紙を貼らなければなりません。

印紙税法に違反した場合は、本来貼るべき収入印紙代の3倍の金額を支払うことになりますので、個人間の借用書でも貸した金額が1万円以上なら必ず借用書に収入印紙を貼りましょう。

貸した金額がいくらかによって収入印紙の金額が変わるため、貸したお金が高額になると収入印紙代も上がります。

| 貸したお金の金額 | 収入印紙の額 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 10万円以下 | 200円 |

| 10万円超え〜50万円以下のもの | 400円 |

| 50万円超え〜100万円以下のもの | 1千円 |

| 100万円超え〜500万円以下のもの | 2千円 |

| 500万円超え〜1千万円以下のもの | 1万円 |

| 1千万円超え〜5千万円以下のもの | 2万円 |

| 5千万円超え〜1億円以下のもの | 6万円 |

| 1億円超え〜5億円以下のもの | 10万円 |

| 5億円超え〜10億円以下のもの | 20万円 |

| 10億円超え〜50億円以下のもの | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

参照元:印紙税額 – 国税庁

収入印紙代を貸主と借主のどちらが負担するのかという件ですが、収入印紙代は貸主と借主どちらが負担しても構いませんし、折半しても問題はありません。

借用書に収入印紙を貼るときは、消印の押印を忘れないようにしましょう。

普通は収入印紙の金額を負担した人が消印を押すのが原則ですが、消印は貸主と借主の両者、もしくはどちらか片方に押印が必要です。

収入印紙と文書にまたがるように消印を押印または署名(サイン)することで、その収入印紙が使用済みであることを証明する役割を果たします。

消印を押し忘れると、貼った収入印紙と同額の罰金が課せられますので、収入印紙を貼り終わっても必ず消印を押印が必要となります。

消印に使うハンコに指定はなく、シャチハタで押しても結構ですし、ボールペンなどで署名しても問題ありません。